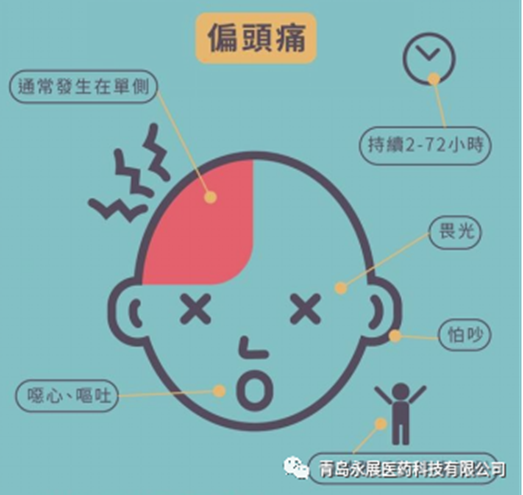

偏头痛(migraine)是临床最常见的原发性头痛类型,全世界有 20%人口遭受偏头痛的折磨。偏头痛不单指局部头痛或单侧头痛,其实并不然,偏头痛是一个特定疾病的名词,有特别的症状与病因,且局部头痛并不是唯一特征。有些人可能后脑勺痛、两侧疼痛,或是整颗头都痛。临床以发作性中重度、搏动样头痛为主要表现,头痛多为偏侧,一般持续4~72小时,可伴有恶心、呕吐,光、声刺激或且疼痛会随着肢体活动加剧,安静环境、休息可缓解头痛。偏头痛是一种常见的慢性神经血管性疾患,多起病于儿童和青春期,中青年期达发病高峰,女性多见,男女患者比例约为1∶2~3,人群中患病率为5%~10%,常有遗传背景。

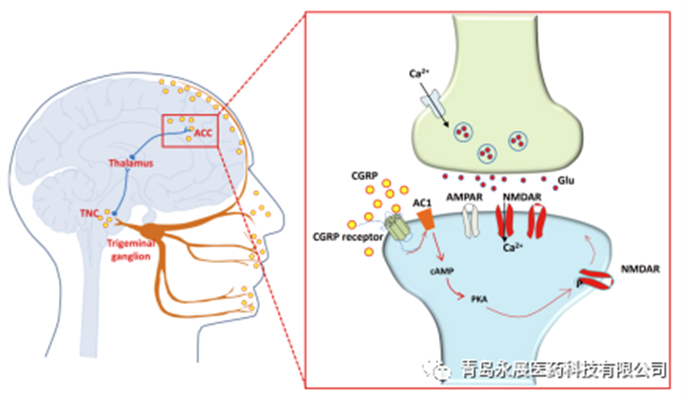

偏头痛的病因尚不明确,可能与下列因素有关:(1)遗传因素,约60%的偏头痛病人有家族史,其亲属出现偏头痛的风险是一般人群的3~6倍。(2)内分泌和代谢因素,本病女性多于男性,多在青春期发病,月经期容易发作,妊娠期或绝经后发作减少或停止。此外,5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素、P物质和花生四烯酸等代谢异常也可影响偏头痛发生。(3)饮食与精神因素,食物包括含酪胺的奶酪、含亚硝酸盐防腐剂的肉类和腌制食品、含苯乙胺的巧克力、红酒及葡萄酒等。药物包括口服避孕药和血管扩张剂如硝酸甘油等。另外一些环境和精神因素如紧张、过劳、情绪激动、睡眠过度或过少、月经、强光 也可诱发。偏头痛的致病机制相当复杂,目前医学界认为较支持的假说主要有以下学说:(1)血管学说:传统血管学说认为偏头痛是原发性血管疾病。颅内血管收缩引起偏头痛先兆症状,随后颅外、颅内血管扩张,血管周围组织产生血管活性多肽导致无菌性炎症导致搏动性的头痛。颈动脉和颞浅动脉局部压迫、血管收缩剂麦角生物碱如麦角胺可缓解发作期头痛支持这一理论。神经影像发展TCD、PET等临床应用,进一步发展了血管源学说。(2)神经学说:神经学说认为偏头痛发作时神经功能的变化是首要的,血流量的变化是继发的。偏头痛先兆是由扩展性皮层抑制(cortical spreading depressing,CSD) 引起。CSD是指各种有害刺激引起的起源于大脑后部皮质(枕叶)的神经电活动抑制带,此抑制带以2~5mm/min的速度向邻近皮质扩展,并伴随出现扩展性血量减少。两者均不按照脑动脉分布扩展,而是按大脑皮质细胞构筑模式进行,向前扩展一般不超越中央沟。CSD能很好地解释偏头痛先兆症状。另外,头痛发作开始时,5-羟色胺(5-HT)从血小板中释出,直接作用于颅内小血管使之收缩,并附于血管壁上。当血浆5-HT浓度下降时,血管壁扩张出现头痛。治疗偏头痛的曲坦类药物就是中枢性5-HT受体激动剂或部分激动剂。这证实神经功能紊乱参与偏头痛的发作过程。(3)三叉神经血管学说:该学说相信头痛最初是脑膜上血管被刺激而引起发炎反应,接着由三叉神经路径传到脑干、视丘及大脑皮质,最后引发一连串的头痛症状。该学说的周围疼痛机制认为,三叉神经节损害可能是偏头痛产生的神经基础。当三叉神经节及其纤维受刺激后,可引起P物质(SP)、降钙素基因相关肽(CGRP)和其他神经肽释放增加。这些活性物质作用于邻近脑血管壁,可引起血管扩张而出现搏动性头痛,还可使血管通透性增加,血浆蛋白渗出,产生无菌性炎症,并刺激痛觉纤维传入中枢,形成恶性循环。尽管偏头痛是一种很重要的常见疾病,但过去20年中对这种疾病的研究进展甚微。最常用的预防偏头痛的处方药是抗癫痫药,β 受体阻滞剂和三环类抗抑郁药等。但是这些药物大多具有影响认知、疲劳、嗜睡和体重增加等副作用。许多偏头痛患者依赖20世纪90 年代早期开发的 5-HT1B/D 受体激动剂曲坦类药物。事实上,这类药物目前仍然是偏头痛治疗的有效方法,即使有效反应率仅 60%左右,且通常产生不良反应包括潜在的心血管并发症。近年来,临床试验表明CGRP受体拮抗剂可媲美于曲坦类药物,有很好的偏头痛治疗作用。我们之前的研究发现大脑皮层区域的突触可塑性的LTP是慢性痛的发病的重要机制,此外,我们最近研究发现CGRP可以引起大脑前扣带回皮层(ACC)和岛叶皮层(IC)的突触传递的长时程增强(LTP)。因此,研究皮层区域的LTP与偏头痛的关系可能为治疗偏头痛提供新的策略。